A los sapos que son mis amigos (y viceversa)

Recuerdo esto: «Leeré toda la Divina comedia; también la Odisea. Todo en un mes. Y si no, me rapo las cejas».

Mi objetivo de año nuevo era hacerme más culto. Consumir libros consagrados como si fueran inyecciones milagrosas de cultura parecía una idea fenomenal. Cada página sería una promesa en un currículo imaginario para aplicar en los círculos sociales: «He leído esto y aquello otro en un tiempo récord. ¿Y tú? ¿Cuántos libros has leído este mes?». La sobremesa me esperaría con ansias de compartir mi conocimiento y yo preguntaría a los presentes si preferían a Homero, Ovidio o Dante.

Si percibía en sus ojos algún extravío –porque mi erudición claramente los superaba–, preguntaría qué tal les había parecido Cien años de soledad, si habían conseguido descifrar el árbol genealógico del protagonista en el primer intento, sin releer ni una sola vez. En pocas palabras, sin saberlo, yo aspiraba a ser un sujeto chocante que de literatura no sabía ni las vocales.

Ya no escucho que alguien, como propósito de inicio de año, pretenda devorar alguna obra escrita durante la primera mitad del milenio pasado.

No es que el mundo se esté haciendo más ignorante o que el temido monstruo de la tecnología y el entretenimiento esté desplazando el placer lector, sino expulsándolo de nuestras vidas.

Lo que definitivamente no he oído hasta hoy, salvo en la tertulia a la que ahora asisto –somos siete, acaso ocho–, es que alguien desee encarecidamente explorar lo que se escribe ahora, lejos de los apellidos fácilmente reconocibles y los éxitos de venta. Ir más allá de los clásicos debería ser una prioridad para quienes aún busquemos, en unos cuantos títulos, el cobijo de una erudición vacilante.

Leer a Cervantes, Goethe y Márquez ya no es suficiente para asimilar lo literario –si es que alguna vez alcanzó con ellos–. Lo que he dicho y diré aquí lo he pensado desde mi experiencia como lector, pero también como estudiante y egresado de una licenciatura especializada en la obra de gente que, pues, lleva muerta medio siglo cuando menos.

Opino que los clásicos, ese corpus de nombres a menudo incuestionados, en su mayoría hombres, citados hasta el cansancio en coloquios y tesis, acaparan mucha de la atención que no dedicamos a producciones contemporáneas. No sólo eso: pareciera a ratos que la sombra de Chéjov está más viva que la crítica respecto a la producción cuentística actual en América, la cual es para nada escasa (aplaudo el arrojo de Julio Ortega al prologar la selección Nuevo cuento latinoamericano y también a Socorro Venegas y Juan Casamayor por editar recientemente Vindictas. Cuentistas latinoamericanas).

Lo mismo con la poesía; ni qué decir del teatro. Tan sólo aquí, en la península, existen varias autoras y varios autores con producción muy reciente y bastante valiosa en géneros de creación e investigación cultural y literaria. Por ahora, prefiero dedicarme a pensar junto a ustedes el hábito de buscar en los clásicos de la literatura universal el único camino hacia la consecución del pensamiento culto.

De vuelta al propósito de Año Nuevo que alguna vez me prometí: ¿dónde está el error, a ciencia cierta?

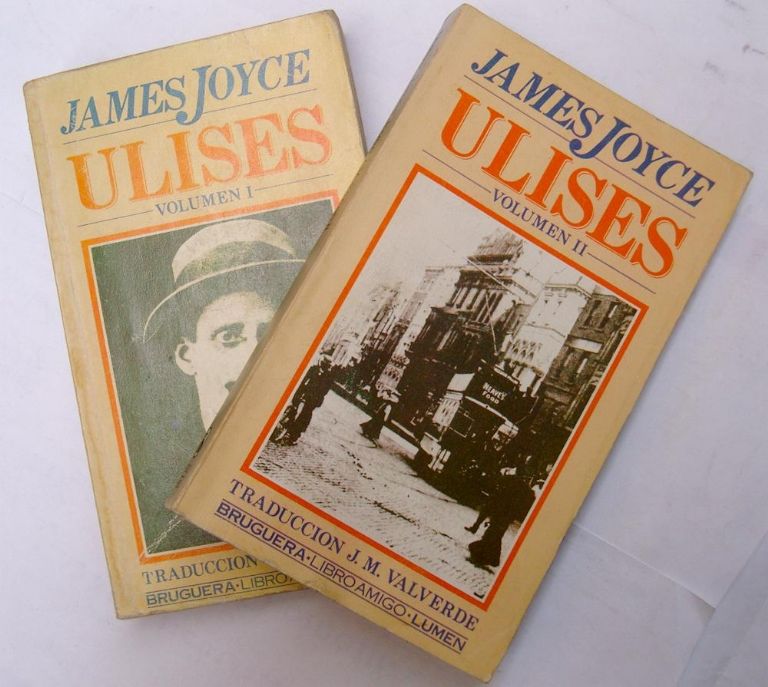

No tiene nada de malo leer ninguno de estos dos libros. Ambas obras –la Divina comedia de Dante y la Odisea de Homero–, pese a distanciarse considerablemente de nuestro tiempo, han llegado a nosotros por varias razones. Una de ellas, claro está, es la recuperación de los textos a través de la investigación. Las personas que estudian la literatura desde varios paradigmas para habilitar distintas interpretaciones de las obras ‘actualizan’ el sentido de lo escrito. La Divina comedia de Dante, como por igual la obra de James Joyce, Ulises, son irremediablemente polisémicas. Los significados que encierran entre sus páginas, si somos fieles a la hermenéutica, son prácticamente infinitos.

Tanto el Ulises de Joyce como la Divina comedia, el primero publicado en 1922 y la segunda a inicios del siglo XIV, son igualmente portales al infinito –perdonen la cursilería–.

Ambos son materiales que hacen prolífica la labor de críticos, traductores e investigadores, todos lectores especializados, profesionales. El trabajo intelectual de estas prácticas es gigantesco, valioso para todo conglomerado que crea pertinente el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

Una de las prácticas que mantiene vigentes a los clásicos a pesar de los milenios, las traducciones imprecisas y la rampante acumulación de nuevas obras, creo yo, es la reescritura. No me refiero con esto a que alguien, como pasatiempo cuasimedieval, se dedique a ser un copista de las obras de Homero –gracias al cielo se ideó el concepto de plagio–.

Quiero decir que, si observamos detenidamente, el humano ha recorrido temas generales que representan su existencia a lo largo de la historia literaria. El amor, la muerte, la lucha, los viajes, la divinidad, la risa: todos estos son tópicos que han estado presentes de varias maneras en textos prácticamente innumerables.

La literatura se asemeja bastante a la historia de las ideas en la humanidad, pues representa una expresión estética de lo que hemos imaginado a lo largo de las épocas.

Aquí se clarifica, aunque sea someramente, una primera cuestión. He dicho que son los académicos encargados, en buena medida, de actualizar el sentido de obras escritas en el medioevo (y antes, como también después). Sin embargo, a mí me cuesta algo de trabajo decir que los críticos ‘tienden puentes’ entre la producción literaria del Siglo de Oro español y los lectores y las lectoras de la contemporaneidad.

Por el contrario, pienso que la crítica, muy a menudo, crea circuitos cerrados, a menudo herméticos, en los que la interpretación de lo escrito queda a disposición de unos cuantos. La crítica académicamente rigurosa, en el peor de los casos, investiga y repone los textos para legarlos a los miembros de su séquito.

La vía creativa toma el camino celoso de la erudición que, tampoco voy a negarlo, a veces otorga lecturas sorprendentes.

En 2013 apareció, en la revista Co-herencia (ISSN 1794-5887) un ensayo que precisamente tiene que ver con nuestros Ulises y Dantes: «La inmortalidad de Ulises, entre Homero y Joyce».

El texto de Raúl Rodríguez Freire, doctor en Literatura por la Universidad de Chile, es un claro ejemplo de cómo la crítica entiende a menudo la reescritura: la figura de Ulises representa, en distintas obras literarias, la idea sobre «la búsqueda de lo desconocido».

El meollo del asunto –y la razón por la que es posible una distinción entre las obras, aunque sus tópicos y figuras sean ‘los mismos’– es la variación cualitativa de estas representaciones. El Ulises de Homero es un héroe épico, innegable; el de Dante, peca, desciende y, según Jorge Luis Borges en Nueve ensayos dantescos, «Dante fue Ulises y de algún modo pudo temer el castigo de Ulises».

¿Qué cambio ha habido aquí? Que Dante podría haberse visto a sí mismo en su representación del héroe viajero, es decir, que ha reescrito al personaje y lo ha asimilado como forma de su pensamiento. El Ulises de Dante es el mismo y otro diferente que el de Homero. El de Joyce se comporta de la misma manera, con un extravío más cercano al nuestro. Allí, lo desconocido es la única posibilidad; la exploración debe explorarse a sí misma, incluso si no existe cosa tal como un destino. Quien haya leído –o intentado leer– la novela de Joyce sabrá a lo que me refiero.

El caso de Ulises podemos aplicarlo también a Fausto, personaje que es muy distinto en manos de Christopher Marlowe, dramaturgo contemporáneo de Shakespeare, y de Goethe. La distancia temporal entre ambos ‘Fausto’ ronda los 200 años. La redención y la idea del mal, así como el deseo de conocimiento, sin embargo, son de los temas llamados ‘universales’, con pretensión espacial y temporal. Los ‘autores clásicos’, entonces, resultan fácilmente identificables con otro concepto acaparador: ‘literatura universal’.

Y ¡zaz!, en un mismo estante tenemos a Tomás Moro con su Utopía, a Dostoievski y Kafka rozándose los lomos, justo delante de unas Cumbres borrascosas que plañen bajo el cielo de unas Mil y una noches. Por ahí, una compilación de los cuentos de Cortázar juega al cíclope con Frankenstein. Sólo en El Aleph, acaso en El perfume, se puede ver una mezcla de este tipo.

Una de las trampas de esta literatura universal –con un marcado sesgo hacia la producción de corte europeo, llevada a cabo principalmente por hombres. Digo que de universal sólo tiene el mote– es, efectivamente, la declaración implícita: al interior de esas páginas, ya se ha dicho todo. Erramos, creo yo, en pensar que la literatura se cierra sobre el cotejo de un repertorio de ideas. A lo escrito se le exige aún con bastante normalidad una extraña empatía con una sentimentalidad global.

Durante la carrera escuché muchas veces, quizá demasiadas, la comparación de la literatura con un espejo de la realidad. Sí, bueno, en algún momento pensé lo mismo, aunque sin saber muy bien a qué se refería en concreto la frase. Creo ahora, por el contrario, que la literatura es, junto al lenguaje, un cráneo siempre medio lleno o siempre medio vacío. Algo siempre le falta, y esa ausencia perenne es la que posibilita la persecución de la novedad en las palabras, aunque no sepamos a ciencia cierta qué es lo que estamos buscando.

Pretender que la literatura se resuma cómodamente en los clásicos me parece justo eso: un conformismo. Digo entonces que todos los individuos e instituciones que enarbolen un puñado de Rubendaríos, Vargasllosas y Octaviospaz como corpus inapelable de lo universal profundizan una pérdida cultural importante.

¿Y qué vamos a leer ahora sin los grandísimos maestros de la grandiosidad del grandioso culto? Como si no existieran autores y autoras con letras vivas…

No digo con esto que cancelemos a los clásicos de una vez por todas rehusándonos a nombrarlos o abrir uno de sus libros, siquiera en formato PDF. Sólo quisiera que nos detengamos a ver qué tanto influye la consolidación de unas pocas lecturas a la hora de distinguir, por ejemplo, cultura de cultismo.

La cultura, para decirlo pronto y sin definiciones de manual, la tenemos y formamos todas las personas de una sociedad. No hay individuo en una sociedad que no tenga cultura. Desde que hay lenguaje y se usa para comunicar propósitos o necesidades, somos culturalmente activos. El cultismo, de naturaleza distinta, es un ápice.

Las personas cultas ‘saben mucho’, decimos, casi imaginándolas delante de su librero lleno y unas lentillas que les quedan muy bien en sus fotos en blanco y negro. Esos retratos me dan desconfianza. Hay personas cultas que son buenas y sonríen a menudo, claro. Pero los que se toman fotos en blanco y negro me dan un enrarecido pavor. Como si todo, absolutamente todo, se decantara en claro y oscuro, en sí y no, en correcto e incorrecto. (Admito que, aunque me tomo fotos a color, caigo en el maniqueísmo de vez en cuando, como ahora, por ejemplo. Tienen todo el derecho a reclamarme).

La cultura es un conglomerado heterogéneo. El cultismo se basa, por definición, en el establecimiento de un selecto grupo de condiciones aceptables por ser distinguidas. En la cultura caben por igual novelas románticas, poesía de versos octosílabos y tratados filosóficos. El cultismo, refinado e intelectual, podría preferir los últimos (entre leer Orgullo y prejuicio y El libro de los pasajes, de Walter Benjamin, conozco a varios que hacen todo lo posible por recriminar a las personas que prefieren la obra de Jane Austen).

El cultismo es problemático cuando existe sólo como una pretensión. De pronto, arremolinados como langostas, los que aspiran al cultismo se abalanzan sobre la cabeza posiblemente hueca de sus presas.

Vienen entonces las preguntas, no exentas de agresividad: «¿En serio no has leído a Neruda? (Entre otros nombres)». No se atreva a contestar si no carga con su Diccionario de la Lengua Española porque, si no emplea el vocablo correcto, se topará con estos agentes inviolables de la policía gramatical (que, a menudo también, están equivocados, pero alzan tanto la voz y llenan los oídos con su plétora lingüística que a uno se le termina olvidando el asunto casi por dignidad).

El término común para estos sabelotodo de bolsillo es esnob.

La privación a la que invita la literatura universal parece favorecer la aparición de críticos, traductores, investigadores y, muy por aparte, esnobs. Pero la culpa no es de los textos, no. Tiene que ver más con la idea que se ha formado en torno a los clásicos. Para empezar –sé que no me dejarán mentir–, ¿cuántas veces no hemos encontrado adjetivos rutilantes junto al nombre de los autores clásicos?

De pronto, Balzac no sólo es universal, sino también «inmortal». Que el cielo nos salve de una pandilla de dioses como estos, que casi nadie lee completos y muchos menos pueden presumir auténticamente de congeniar con sus ideas literarias.

¡Claro que los autores mueren! Yo daría más crédito a quienes prestan nueva lectura a sus obras, a los traductores y, desde luego, a quienes citan un par de palabras de las obras clásicas como epígrafe en un poemario que reescribe las ideas de un autor de antaño. Basta de autores-dioses. Eso sólo causa que nos perdamos el presente literario, el que creo yo que es uno de los más prolíficos de toda la historia.

Aquí entre nos: no soporto más la perorata que inicia con el escandalizador eslogan de «ya nadie lee en México». Vale. Estoy de acuerdo con que las cifras que refieren a la lectura de libros por persona durante un año es ridículo.

Para quienes preferimos tener números en la opinión: los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2020, realizado por el Inegi, arrojan que el promedio nacional de lectura en ciudadanos mayores a 18 años es de 3.4 libros.

Hay muchos matices en los resultados y distintas cifras para cada estado del país. Una de las dos circunstancias más llamativas es que el instrumento tuvo una cobertura geográfica preeminentemente urbana.

La segunda es su definición de ‘lector’: «Todo sujeto que declare leer cualquier tipo de material escrito, no restringido a la lectura de libros (incluye, además, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet o blogs)». He aquí algo interesante.

Quienes advierten que en México «ya casi nadie lee» tienen algo de razón, pero les falta la palabra «libros» al final del enunciado.

En realidad, pienso que se lee más que nunca, aunque en formatos que no necesariamente son los tradicionales (y que escapan también a lo abstracto de la palabra ‘blog’ o ‘página de Internet’. A menudo, estos dos se combinan. De la literatura híbrida hablaremos en otro pliego).

A la par, durante los últimos meses casi he llegado a comprender que también se escribe mucho más que en épocas anteriores. Pero ya nadie escribe un Quijote o se encierra cien años en el laberinto de su soledad. ¡Y qué bueno! Ya tenemos una historia con un caballero que de noble tenía sólo la locura. ¿Para qué queremos otro?

Superar a los clásicos tiene que ver, creo yo, no con escribir ‘mejor’ que ellos y va más allá de salvaguardar su estilo y corrección implantándolos en la caótica contemporaneidad. Incluso diré que se trata de una responsabilidad lectora más que de escritura, aunque claro que van de la mano. El momento de la lectura inicia desde que proyectamos la selección de los materiales que conforman nuestra biblioteca, sea digital o física.

En una instancia anterior, tiene que ver con los valores y significado asignados a ciertos apellidos, títulos, editoriales, formatos y prestigios. La lectura es cuestión de elegir, pero también de recepción de influencias.

A García Márquez, por ejemplo, se suele llegar por recomendación, incluso cuando quien recomienda no haya terminado un libro del autor. La Real Academia Española lanza su edición conmemorativa de Cien años de soledad, con una tercera parte del paginado compuesto por estudios críticos, avalados por la máxima autoridad –postiza– del idioma que la mayoría habla en América.

El libro se convierte en situación de mérito. Tan pronto pones las manos sobre la tapa sientes ya el prestigio correr por las venas. Ni tiempo nos dio de ver la trompada que acaba de meternos el marketing editorial. Entonces sabes que Gabo –así le dicen, pero tú no lo quieres todavía y puede que, al final, pese a las mariposas amarillas, no te agrade en lo absoluto– es inmortal, universal, un maestro de la literatura.

«¿Qué estás leyendo?», será la pregunta a la que contestarás, momentos antes de ganarte la admiración: «A García Márquez». Qué lindo es el conocimiento. Qué lindo es leer.

Mientras tanto, nos perdemos de publicaciones independientes, llenas de gente mortal –condición de los vivos de veras–, de autoras, de estudiantes de literatura que escriben de meteoritos y de biólogos que escriben de la migración desde Centroamérica.

Alcanzamos a ver unos cuantos que ganan premios a nivel nacional en un par de notas de periódico; otros tantos forman una antología con el apoyo del gobierno, que más bien parece una limosna, porque ya nada es universal salvo la foto sonriente de la política.

Allí es donde me encantaría ver a Ulises reescribirse como viajero. Que asista a las presentaciones de plaquettes y de fanzines; a las proyecciones de material audiovisual, donde la literatura es interdisciplinaria; a los sitios de Internet que funcionan como archivo que no guarda un solo texto sino decenas en constante edición e intervención pública; a las lecturas en público desenvueltas entre luces de intenso rojo mientras suceden la oscuridad, las mesas improvisadas y las cervezas. Que Ulises, en suma, se cambie el nombre y de domicilio.

Los clásicos son y han sido la piedra de toque para representar gran parte de la historia de nuestro pensamiento. Son, es verdad, invaluables, pero me parece un error pensar que la producción literaria en América y en México se terminó con el boom latinoamericano y con el Nobel de Octavio Paz.

Desechar la literatura actual por desentenderse del soneto y simpatizar más con el espacio en blanco y otras formas de proyección visual es lo verdaderamente cuestionable. Pensar por igual que el cultismo es la bandera reservada para lectores y autores por igual sólo nos lleva a una repetición de lo mismo, cuando la realidad, el pensamiento y el lenguaje, componentes de lo literario, cambian y son reevaluados casi a diario. Son algunos conceptos editoriales y algunos lectores presuntuosos los que en verdad se han detenido en el tiempo.

Lo que se escribe hoy es igual de valioso que un texto de Shakespeare o de Lope de Vega, no dudo ni un momento de ello. Corresponde a los lectores acudir a los espacios en los que se congregan las letras actuales para des-aprender la historia de los privilegiados, los eruditos y los temerosos.

Comentarios finales

No tiene nada de malo leer a los clásicos. Son buenos. A mí me encanta Borges. Pero me he enterado de su muerte, y que yo cerraré los ojos y la boca y las manos igual que él. Antes de ocurrirme, quisiera leer lo que hay en mi tiempo.

Me gusta ver que cada vez se visibiliza más a las escritoras, existentes desde siempre. Me gusta estar en la tertulia con lectores y amigos de mi edad, en la que casi no leen gente con un epitafio entre sienes. Me agrada ya no estar en la licenciatura, en la que el canon todavía no deshace sus pies de barro.

Creo que eso le falta a la gente para ir más allá de los tres libros leídos anualmente: dejar de pensar a la sombra implacable de los inmortales. Qué alivio ya no depender de los eternos.

Posdata a quienes mentí para preservar la dignidad de mis cejas: no leí la Divina comedia ni la Odisea completas, al menos no en ese tiempo. Perdónenme.