NOVELA

(2021)

Fragmento

SINOPSIS: Santo Pat Villacera es un titiritero fracasado que trabaja como guardia de seguridad en un bachillerato de artes. Ezequiel, un huérfano adolescente, se gana la vida recogiendo periódicos por su barrio, para ayudar en la educación de su hermana menor. En la vida del viejo y el niño, aparece Brisa Puentes Moseé, una novel bailarina cuya belleza enigmática enloquece a aquellos quienes se atrevan a volar cerca de ella. Un triángulo terrible de amor, obsesión y brujería; llamas, secreto y llanto… Y en el centro de todo: la X’mahaná: la mariposa negra del destino.

Preludio

Una noche, a los dieciocho años, tuve un sueño: una mujer de cabello largo y negro como los ojos de la muerte, me esperaba cada tarde, sentada al lado de un arbusto. Su mirada triste parecía buscar en la mía el consuelo de un dolor antiguo e inexplicable. Se enamoraba de mí, y yo de ella, y nuestro contacto era capaz de transformar la luz del ocaso en una marejada de placer físico y espiritual. Fue un sueño tan vívido, que cuando desperté, lloré amargamente por haberlo perdido: la realidad jamás podría superarlo. Fue en ese momento que confirmé mis deseos de ser novelista: el deseo de crear mundos más potentes, descarnados, mejores, peores, cálidos, brutales. Ese sueño inspiró la novela que hoy se publica.

Estudié en una escuela de arte, luego de escapar de la escuela formal, ya que me asfixiaba todo aquello que no respirara drama, sangre y vida. Ahí, conocí amores y preguntas, libros y desventuras, lágrimas y ganas. Escribía poemas en la pared de mi habitación, leía con hambre todo lo que pasara ante mis ojos: La Biblia, Cervantes, Velarde, Elizondo, Girondo, El libro vaquero, los folletos de nuevas religiones… Era un artista incipiente e inquieto, lleno de un vacío nostálgico que solo la literatura podía curar. Uno de mis grandes descubrimientos fue, precisamente, entre las páginas de “Unicornio”: el neobarroquismo yucateco de Joaquín Bestard, desplegado con maestría en su universo de “Beyhualé”. Deseaba que un día mis mundos internos fueran tan desafiantes como los suyos, y hubiese algún lector ávido por vivir en ellos. En esos ayeres también descubrí a otro autor cuyas letras crueles, libres y experimentales, me asombraron e influyeron por completo: Livingston Denegre-Vaught con su “Tríptico Erótico”; y con él, tuve la fortuna de intercambiar comentarios, confesiones, y hasta de discutir acaloradamente. Ambos maestros han pasado a otro plano, y desde el mar de la muerte, nos observan.

Esa etapa fue el caldo de cultivo de: “El beso del candil diurno”, que después de años y años de corregirse, terminó llamándose también: “X’mahaná”.

X’mahaná, porque ese es uno de mis recuerdos más lejanos: estar en un pupitre en el jardín de niños, escribiendo la letra “A”, mientras una de esas colosales mariposas se colaba por la ventana, llenándome de pavor. X’mahaná, porque es un símbolo de la noche que palpita muy dentro de los yucatecos, solemne y misterioso. X’mahaná, porque son las sombras que nos visitan desde la soledad pertinaz del más allá, y volando nos recuerdan que no hay nada más grato que la manía de estar vivos.

Esta historia, mi primera novela, es un homenaje al verano infinito que habita en nuestra alma; es la única forma en la que puedo rendir tributo a todos quienes me han inspirado en la silenciosa niñez, la revoltosa juventud, y hoy, en las revelaciones de la adultez.

Espero de corazón que estas letras también puedan inspirar la voz de algún joven que desee compartir sus sueños con nosotros. Lo necesitamos.

“Sólo conoce el amor quien ama sin esperanza”.

Friedrich Schiller

I

Amanecía en la tierra de los escogidos.

Hervida el agua de pozo para un matutino café caducado, y puesto en la radio el Danzón de los malos agüeros, Santo Pat Villacera caminó hasta el guardarropa. Entre las grietas de su triste laminado, la choza resonaba al sabor de sus bostezos: aguardiente en muelas picadas. A esa hora, la luz comenzaba a brotar del oriente; mas el frío, punzante cual diente de perro malix , se volvía capa real para los suspiros desafinados del viejo Pat, quien puntualmente, como todos los días, encontraba en el fondo del ropero su uniforme azul (muy a su pesar) venerado por las polillas. Imaginaba que esos bichitos se daban un banquete con él durante la noche, y luego, llorosos por la culpa de haber engullido la piel de tela barata, engordadas por botones y ojales consumidos, iban vomitando mil hilos de algodón hasta que fuera suficiente para confeccionar la prenda por segunda vez; ponían alas a la obra y tejían el traje. Cada madrugada era lo mismo, desde hacía treinta años. Eran polillas amigables que no deseaban verlo perder su trabajo, pues les proporcionaba buen hogar y alimento.

Encabronado y todavía soñoliento, Santo quitó la pelusa de la ropa, olfateando su estancada humedad. Observó el uniforme como si fuese la vez primera, tratándole de atribuir una importancia que escapaba a los años y a su chueca imaginación.

No le faltó ninguna lagaña por arrancar, ni gárgara por hacer, ni pedo por dejar libre; el alcohol de caña de la noche anterior fue desparramado en la primera orina de la jornada, al tiempo que carraspeaba salivando, antes de dar rienda suelta a su voz de chivo agripado:

—Buenos días, papirusa —masculló al viento, cerrando los ojos al vaciar la vejiga.

Cuando acabó, llenó hasta el ras una cubeta de aluminio para echar el agua en la taza; entre un ensordecedor tornado, el hediondo mar amarillo se filtró hacia las profundidades, seguido por un gorgojo de alegre porcelana. Sacudió su diminuto miembro y luego lo metió en la trusa, sintiendo cómo una gotita traicionera se extendía en su interior.

Vistiéndose con laboriosidad de hormiga, condescendió después a la panza acostumbrada al panqué de mitad de precio, a la rebanada flagrante de queso de bola y a las saats’ galletas “Marías”. Apartó el agua del estufón, como si estuviese cargando una invaluable reliquia, y sopló el vapor, frunciendo la cara con un dejo de repulsa: si había algo que Santo Pat Villacera odiara, era el humo.

—Porque toda la galantería del hombre se vuelve ridícula en los labios de una mujer —sentenciaba un nasal locutor para finalizar la transmisión del Danzón de los malos agüeros—. Y ahora con la noticia matutina…

—Chingaos… No tiene pasas —murmuró Santo, observando detenidamente el panqué y torciendo la jeta con genuina pesadumbre; pero a falta centavos en la bolsa, hubo de terminar embutiéndoselo olímpicamente. ¡Medalla de oro para el viejo, por comerse el panqué acerbo de la gloria!

Los primeros berridos de la ciudad se colaban por la ventana de cartón, cobijados por algunos lengüetazos de sol que obligaban a los gatos del tejado a volver a tierra. Amanecía también una esperanza, retorciéndose adentro de su estómago (aunque no descartó un ataque de lombrices): aquel era el día para declararle su amor a Brisa Puentes Moseé.

El canto de los pájaros anunciaba una lluvia intensa a eso de las tres de la tarde, pero Santo Pat masticaba el desayuno, ajeno a tal profecía; sorbía el agrio café al tiempo que escudriñaba el polvo flotante de su hábitat, adherido a la luz que pasaba por los hoyos en las láminas, recordándole su situación: aquel miércoles se iba por fin a atrever, iba a alejar la virulenta sensación de un corazón atolondrado que a diario quería explotarle en el pecho. Bastaría con un clavel… o quizá la rosa, o ambos, y la nota con temblorosa caligrafía que sentenciaba el soy tuyo para siempre, el te amo en secreto, el eres mi vida eterna… el con amor, Santo. Se emocionó al pensarlo y devoró hasta las migajas de su austera comida. Cuando tragó el último bocado, dio un pequeño eructo, levantándose de nuevo hacia el baño con el fin de mirarse en el espejo, sólo para descubrir que tenía un destartalado zoológico como rostro: vio sus ojeras de sabueso desahuciado, las patas de gallo capón, la simiesca nariz sobre un hocico de tigre circense, y la papada paquidérmica de postín fingido.

Por unos segundos, desvió la mirada hacia los claveles rojos que había adquirido en la tienda de Elisa Tornasol, la florista de su barrio, y lo invadió tanta lástima por sí mismo, que pensó en machacarlas, comerlas y luego cagarlas en el patio, donde las moscas se encargarían de que las partículas de su cariño jamás volvieran a encontrarse.

—Eres un viejo pendejo —se recriminó volviendo los ojos ante el sucio cristal.

No obstante, ya no se podía marchar para atrás. El ciclón de quinta categoría que le producía recordar a Brisa, le implantaba en el cerebro una realidad menos lastimera: “¡Bueno, total que ya te vas a morir! Esta puede ser la última oportunidad de tu vida pa’ que alguien te quiera.”

Concluyó su ritual mañanero, y tomó la mochila que le regalaron en una campaña del Partido Verde donde guardaba las cosas de su chamba. Agarró sus llaves (aunque fuesen de adorno, porque la cerradura de su puerta estaba rota), y acomodó sus platos en un lavabo encostrado por el moho.

Y fue apagando una a una las luces de la casa para darle paso al fulgor cansino de la naturaleza. Todas apagó, excepto una: la de un candil negro, con hálito sagrado, colocado en un rinconcito de su sala, sobre un enclenque tripié de madera, vitalizado por una llama tan leve que más bien parecía un ala de insecto, comprimida, pintándose de naranja hasta los siglos venideros. A un costado de la lámpara, había una fotografía custodiada por dos luciérnagas enloquecidas: era una imagen de Viana, su exmujer, la única persona que pudo amarlo. Suspiró al mirarla, y se deleitó otra vez con el bello rostro que se estaba borrando poco a poco del papel.

***

Viana había vivido sus últimos días en un pueblo de apenas doscientas personas, fundado a dos horas de la capital. Habitó ahí junto a su abuela materna: una anciana tan corcovada que casi podía ver tras sus espaldas, y era bruja de dos colores: curaba el cáncer con hojas de plátano mezcladas con x’cuclines triturados; el reumatismo, con infusión de hormigas voladoras; y el luto por los amores idos, con una mezcla de chaya, mariguana y chancletazos en las nalgas. La señora era una autoridad médica en la aldea y Viana estaba destinada a ser heredera de sus artes ancestrales.

Pero sucedió una noche que un tal Diego Landeros —español loco y exjesuita radicado en la comisaría, de quien se supo luego que era un maestro de historia desempleado— enloqueció por andar bebiendo ron, mezcal, pulque y destilado de farmacia, una semana entera. Se autoproclamó señor de las creencias del pueblo, quemando a todos los ídolos y libros sagrados de los pobladores, mientras gritaba a todo pecho: “Viva Cristo Rey”. El tal Diego aborrecía a la abuela de Viana por atreverse a ostentar la viveza de la raza antigua. En un arrebato de ira, incendió la choza en la que aquella se ocultaba. Viana y la mágica chichí quedaron atrapadas en el borracho fuego de aquel hombre, quien jamás pronunció palabra alguna después del crimen.

Santo Pat Villacera llegó a la aldea una hora después, cuando el alma de su esposa ya levitaba en el viento, convertida en ceniza blanca, apenas distinguible del polvo de un sacbé . Las llamas devoraron hojas de palma, horquetas, hamacas, palanganas y cofres. Sólo quedaron indemnes un retrato de Viana y aquel candil negro que desde ese día no volvió a apagarse.

Dice la leyenda que los pobladores huyeron aterrados, cuando, desde la negra humareda que se levantaba de las ruinas, emergieron cientos de x’mahanás : almas negras que aletearon iracundas sobre las cabezas de los testigos. Su enorme cuerpo infundió un milenario pavor en el corazón de los congregados, reafirmando desde ultratumba los poderes sobrenaturales de la abuela. Dicen que una de estas mariposas se prendió en la boca de Landeros y por eso quedó mudo; pero esto Santo no lo había visto, ni le importaba. Al loco pirómano se lo llevaron los policías del pueblo, antes de que él pudiese llegar. A su arribo, ni mariposas ni vapor pudieron evitar el desgarro de su espíritu al saber que Viana estaba muerta, reducida a mísera ta’an .

***

—Adiós, papirusa. Tú siempre serás la más importante. Deséame suerte —dijo el anciano a la mujer que lo miraba desde el papel fotográfico.

Santo Villacera arregló su deforme calva con un peine chimuelo, guardó luego las flores en su morral, y se despidió con un beso lejano del candil que animaba las tardes de aquella vivienda desvencijada y sombría, hundida en el barrio más pobre de la ciudad.

II

—Había una vez una sirena… —la voz de Ezequiel se deslizaba, tímida, hasta las orejas de su hermana menor—. La sirena se llamaba como tú: Yuli. Sí. Ella… ella vivía en el… séptimo océano. Pero era muy curiosa, muy traviesa y respondona, como tú. Sus papás le prohibieron ir a donde estaban los humanos. Pero ella… un día, nadando con su amiga, su mejor amiga…

—¿La amiga se puede llamar Lol-beh? Así se llama mi mejor amiga de la escuela —sugirió la niña morena, parecida a una soguita de henequén con un nudo como panza, encaramando los codos sobre la mesa de la cocina.

—Sí, está bien —contestó el muchacho, resignado—. Bueno, Lol-beh y Yuli nadaron mucho porque estaban jugando, y nadaron tan lejos que vieron una bola enorme de pronto sobre sus cabezas. —Yuli aspiró mocos ruidosamente, meciéndose en la silla endeble de ciricote. Ezequiel la miraba con paciencia.

—¿Era una nave espacial?

—¿Una qué? No, no, no. Era el sol.

—Ah. ¿Y qué tiene?

—Pues… que ellas no conocían el sol.

—¡Qué bobas! ¿Y por qué no? —dijo Yuli, dando una vuelta completa alrededor de la silla y sentándose de pronto, cruzando los brazos.

—Pues porque vivían en el séptimo océano, ¿te acuerdas?

—Mmm, sí. ¿Podemos hacerla?

—Sí. Hay que traer el material nomás —contestó Ezequiel, ecuánime.

—Pero yo no quiero que sea como siempre, así, de papel —refunfuñó su hermana.

—¿Y cómo quieres que sea?

—Así —dijo la mocosa, saltando de su sitio; después corrió hacia un rincón de la casa donde se apilaban cientos de periódicos viejos; tomó uno para volver apresurada, extendiéndole una página a su hermano—. Así quiero, mira.

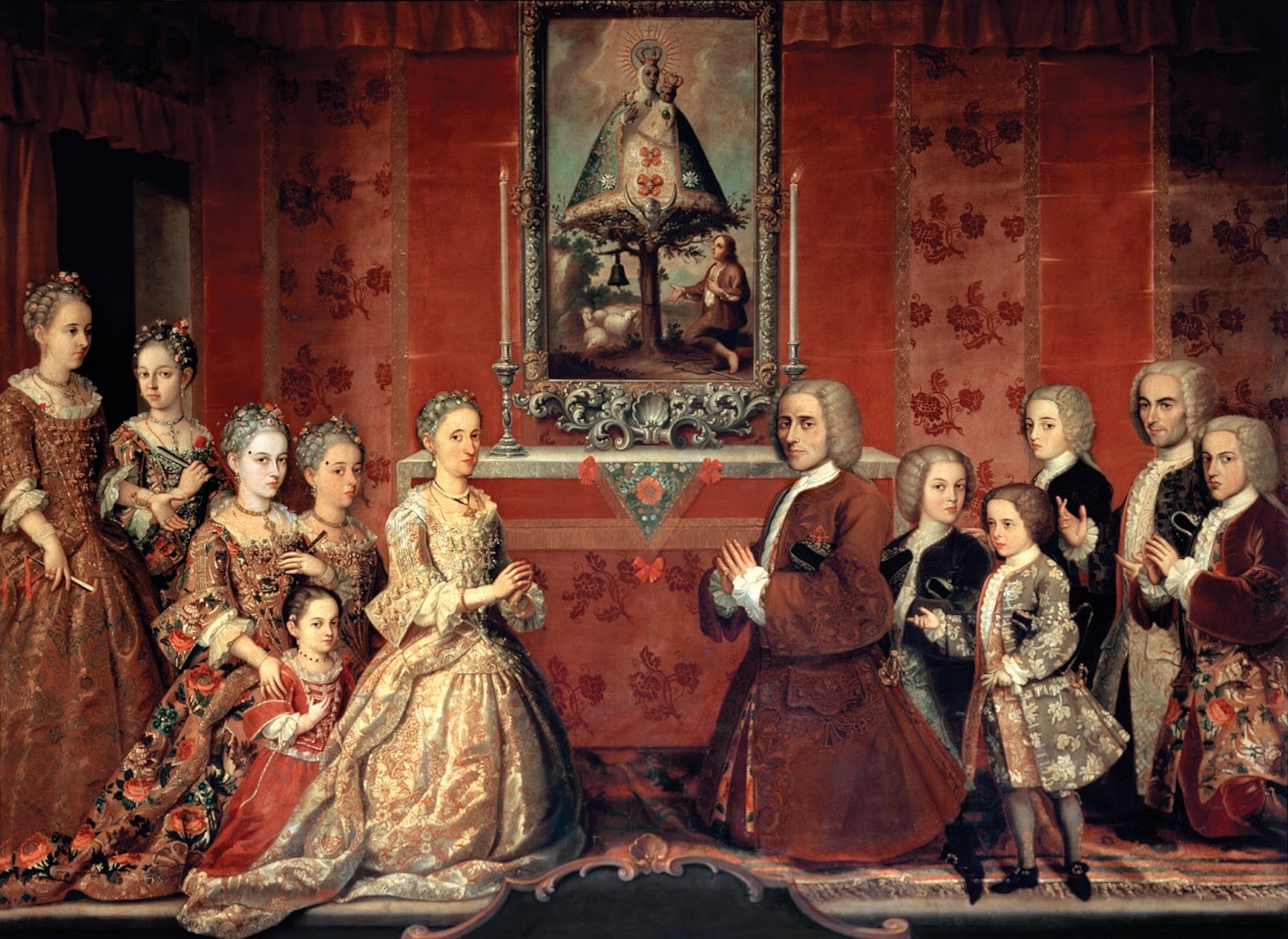

—Sec-ción de cultura. Obra-de-ti-títe-res se presenta con é-xito —leyó Ezequiel con dificultad: entre su primaria trunca y lo gastado de la página, se volvía una titánica tarea. La nota estaba acompañada por una fotografía, a duras penas legible por la acción del tiempo y la humedad. Una muñeca de madera y tela sobresalía en la foto, por la opulencia de su hechura, pero sobre todo por la hermosura de sus ojos: una bailarina con alas negras.

—Nosotros no hacemos esto. No sabemos. —El muchachito se dirigió a su hermana con decepción.

Yuli no lo oyó. Se arrastró debajo del lavabo, sacó y volteó una lata de leche, oxidada y atravesada con hilos de hamaca en los costados: sentándose sobre ella para pegar las piernas, imitando a una cola escamosa, comenzó a jugar a la sirena; luego, se paró encima del aluminio, extendiendo las manos.

—¿Y qué pasó después de que vieron el sol? —preguntó la niña.

—¿Eh?

—¡Las sirenas!

—Ah, bueno… Pues… Les asombró tanto que quisieron ir a él —contestó Ezequiel, regresando el periódico a la montaña—, y entonces… las capturaron.

—¿Los piratas? —Yuli sacó la mandíbula, y cerró un ojo, para convertirse en pirata.

—Em… sí, los piratas.

—Las mataron…

—No, no… sólo… las llevaron a…

—Ay, hermano, ya sé que las mataron. Igual que a papá y a mamá, o como en la telenovela de la tía, cuando matan a la muchacha esa. Pobrecitas sirenas... Nunca debieron desear el sol. Te matan los piratas, te matan.

La niña se alejó canturreando la última frase, y Ezequiel observó, divertido, cómo salía hacia el patio para alborotar a los perros durmientes.

Síguenos en Google News y recibe la mejor información

JG